Journal d'un Terrien

Web log de Serge Boisse

On line depuis 1992 !

http://sboisse.free.fr/societe/liberalisme-ecologique.php

Auteur: Serge Boisse

Date: Le 05/04/2023 à 15:04

Type: web/MOC

Tags: société,économie

pub: oui

commentaires: ouiLes robots sociaux : vers un libéralisme écologique ?

Libéralisme écologique ? Ça n'est pas si contradictoire que ça ! Je vous propose dans cette page un modèle économique nouveau et, me semble-t-il, intéressant, basé sur l'incorporation d'un indice du bonheur directement dans le bilan des acteurs sociaux et des entreprises. A vous de voir !

Intérêt général et particulier

Vous êtes dans votre voiture et vous êtes pressés. Cent mètres avant un rond-point, un bouchon se forme. Vos déboîtez, doublez cinq ou six autres voitures, et vous vous rabattez in extremis lorsque arrive un véhicule en face, faisant une queue de poisson à un autre véhicule qui vous envoie un coup de klaxon bien senti, parce que vous l'avez forcé à piler, ainsi d'ailleurs que tous les autres véhicules de la file. Résultat : tout le monde perd dix secondes, mais vous, vous en avez gagné trente. Une situation courante, n'est ce pas ?

Tous les jours, nous devons faire des choix entre intérêt général et intérêt particulier. Lorsque vous vous garez sur un emplacement pour handicapé, vous gagnez une place, mais vous risquez une amende et surtout de pénaliser un handicapé qui aurait bien eu besoin de votre place. Lorsque vous "oubliez" de signaler son erreur a un commerçant qui vous a rendu trop de monnaie, vous gagnez des sous, mais vous pénalisez le commerçant. Et, n'avez vous jamais été tenté de voler ce flacon de parfum ou ce CD de Michael Jackson ? Ah, si le le disquaire n'avait pas de système d'alarme !

Mais non, vous, vous n'êtes pas comme ça ! Pour commencer, vous détestez Michael Jackson, alors... Allons, allons. Ça ne vous est jamais arrivé, de "tricher" un peu pour gagner un petit avantage, en vous disant que ça ne pénalisait pas beaucoup les autres ? Si non, c'est que vous êtes un saint (ou une sainte).

Et puis, il y a des cas ou on est presque obligé de tricher. Prenons par exemple le cas de deux monte-en-l'air qui se sont faits coffrer, mais qui savent que la police manque de preuves : chacun sait que s'il dénonce l'autre, il bénéficiera d'une peine plus légère. Mais d'un autre coté, si aucun des deux ne trahit l'autre, la police sera contraint de les relâcher tous les deux. Sauf que les policiers, malins, les ont enfermé dans deux cellules différentes et qu'ils ne peuvent pas communiquer. Que doivent ils faire ? Que feriez vous, vous, à la place de l'un d'eux ? Tout dépend de la confiance que vous avez dans votre "collaborateur", qui pourrait bien devenir votre ennemi s'il vous dénonce...

On retrouve ce type de situation dans énormément de contextes. Depuis le petit mensonge qui couvrira une de vos frasque jusqu'à la multinationale qui s'entend avec ses concurrents pour monter les prix en douce, en passant par les gouvernements qui négocient entre eux des accords diplomatiques secrets sans informer leurs citoyens, ou par les politiciens qui abusent de leur situation pour empocher des pots de vins. On appelle ces situations des situations de type dilemme du prisonnier, à cause de l'exemple précèdent, qui a été étudié par des mathématiciens. La caractéristique générale de ce type de situations, c'est que chacun des deux acteurs (vous et une autre personne, ou vous face à la société en général) a le choix entre deux actions : trahir et coopérer. Si les deux acteurs coopèrent, il gagneront tous les deux (un peu). Si l'un "trahit" et l'autre coopère, celui qui trahit gagne beaucoup et l'autre perd (beaucoup). Et si les deux trahissent, ils perdent tous les deux. Dans ce type de situation, que devez vous faire ?

Réponse : ça dépend de votre stratégie, et de celle de votre partenaire. L'attitude "altruiste" de toujours coopérer ne marche que si vous êtes sûr que l'autre ne trahira jamais, ce qui n'est pas réaliste (on est tous humains, après tout). Inversement, si vous trahissez toujours (vous êtes un de ces lâches profiteurs qui parasitent la société), ça finira par se savoir et personne ne coopérera plus avec vous : finalement tout le monde perdra. L'une des meilleurs stratégie, c'est "oeil pour oeil" : vous commencez par coopérer, mais si on vous trahit, vous trahissez ensuite, une seule fois, puis vous coopérez a nouveau. Il y a plein de stratégies possibles, certaines très simples, d'autres très compliquées. Les mathématiciens et les économistes se sont beaucoup intéressés au dilemme du prisonnier, et on même organisé des tournois de dilemme du prisonnier itéré, où chacun connaît les choix précédents de son partenaire, mais pas son prochain choix, et doit décider de ce qu'il fait au coup suivant.

La caractéristique générale de ces situations, c'est d'une part qu'elles sont extrêmement fréquentes dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle, économique ou politique, et le fait que si vous connaissez la stratégie de votre partenaire, ou si vous pouvez la deviner, vous pouvez gagner plus.

Enfin, l'étude de ces situations doit nous amener à réfléchir sur une question fondamentale : comment faire pour que des citoyens placés dans ce genre de situation choisissent en général l'option "coopérer", qui est la seule qui augmente l'intérêt général ?

Un peu d'économie

Je propose d'appliquer ce que l'on sait du dilemme du prisonnier à l'économie, et plus particulièrement à l'économie libérale. Voyons un peu ça :

Si l'on remet à plat les besoins de la société, nous constations que les individus ont besoin de fournitures et de services, et que ces biens peuvent leur être fournis par l'état ou par des entreprises privées ou publiques. Le but global de l'économie, c'est de maximiser l'accès que les individus peuvent avoir à ces biens, c'est à dire à la fois quantitativement (pour qu'une quantité suffisante de biens et services existe) et économiquement (pour que ça ne coûte pas trop cher à chacun).

Le but du développement durable, c'est de faire les choix qui maximisent simultanément les aspects économiques, humains et environnementaux. Or on constate que les différences ne sont que superficielles.

Comment fonctionne l'économie ? Son développement est incrémental : on part de ce qui existe, et on essaye d'améliorer la situation, par exemple en introduisant sur le marché un nouveau bien ou en diminuant le prix de ce qui existe, ou en offrant des aides aux individus pour qu'ils puissent disposer de ces biens (par exemple pour le logement). Les politiques doivent donc décider d'une stratégie économique.

Ces stratégies, il y en a tout un spectre, depuis l'économie totalement planifiée par l'état jusqu'au libéralisme intégral, en passant par les multiples variantes du système universellement adopté qui est un compromis : on confie la réalisation de la majorité des biens et services a des entreprises privées, mais on crée aussi une administration lourde, qui va réglementer, distribuer des aides, et en général également offrir également des biens et services (les infrastructures routières, hospitalières, l'éducation, l'armée, etc).

Pourquoi est-on conduit à adopter ce compromis ? Apparemment parce que les deux extrêmes du spectre, l'économie planifiée et le libéralisme à tout crin, sont loin d'être des panacées et apportent plus de mal que de bien. Mais pourquoi ?

L'économie planifiée n'a jamais été vraiment réalisée que dans des très petites structures (les villages africains par exemple, qui sont en autarcie quasi totale) ou dans le cadre d'états totalitaires (URSS, chine du temps de Mao). Le fait est que cela n'a pas été très concluant : dans un cas le fait même d'être coupé du reste du monde et de l'accès au financement empêche de disposer du minimum de ressources, dans l'autre la démotivation totale et la perversion du système par des apparatchiks font d'une part que les objectifs du plan ne peuvent jamais être tenus, et surtout d'autre part que l'innovation est tuée dans l'œuf : si le plan "oublie " de prévoir des nouveaux produits, ceux-ci ne seront jamais crées.

L'économie totalement libérale, quand à elle, est censée être régulée par les "règles de la concurrence" : Mais il se trouve que la guerre sans merci que se livrent des sociétés concurrentes conduit à la dégradation de l'offre totale, sans parler de la tentation d'accords plus ou moins secrets entre concurrents pour en étouffer un troisième, de la tendance innée de ce système à favoriser les fusions entre compagnies pour aboutir a des situation de monopole dans lesquelles les petites entreprises innovantes n'ont pas la moindre chance et disparaissent ou se font absorber, et du désastre écologique auquel conduit l'absence de régulation : pour maximiser la production, il est toujours moins cher de dilapider des ressources naturelles plutôt que de protéger l'environnement ! Enfin le fait de confier des services "publics" au privé a ses limites, car toutes les situations ne sont pas identiques : une personne isolée devra attendre de longs mois l'installation d'une ligne téléphonique "non rentable", une entreprise ferroviaire supprimera les petites gares au profit des grandes lignes, diminuant par la même la qualité du service...

le syndicalisme

Je fais ici un aparté sur un cas particulier très important de dilemme du prisonnier : le syndicalisme.

Le syndicats ont pour vocation d'améliorer, voire maximiser, les conditions de travail et les bénéfices que les travailleurs pourront retirer de l'investissement personnel important qu'ils font en travaillant. Historiquement, le syndicalisme a fait énormément progresser ces conditions et bénéfices, et semble la preuve que le libéralisme doit être tempéré par des contre-pouvoirs.

Mais, les syndicats sont eux même devenus des machines, des usines à tourner en rond. Le syndicalisme corporatiste conduit à une situation ou certains travailleurs (ceux affiliés à l'entreprise) bénéficient d'avantages conséquents, mais sont devenus trop chers pour l'entreprise ou le service public qui les emploie, et qui est alors "contrainte" de recourir à la sous traitance pour un certains nombre de tâches, et de confier celles-ci à des petites entreprises sans syndicats dans lesquels les travailleurs se font littéralement exploiter.

Le cas des sociétés de nettoyage ou de surveillance est exemplaire : dans beaucoup de grandes entreprises, ces tâches sont réalisées à la fois par des travailleurs affiliés qui bénéficient de tous les avantages acquis par les syndicats, et par d'autres qui n'ont aucun de ces avantages parce qu'ils n'ont pas le CDI ou appartiennent à une société de service.

Dans certains services publics (SNCF, RATP, contrôle aérien, EDF...), les syndicats ne visent qu'à gagner encore et toujours plus d'avantages au profit des employés en profitant de la position dominante ou du monopole du service, et ceci au détriment des usagers ou des citoyens (grèves incessantes, subventions lourdes accordées par l'état).

Alors, faut-il supprimer les syndicats ? Non, bien sûr ! Mais que faire alors ?

Les robots sociaux

Nous avons souvent le sentiment que les grandes entreprises sont des "énormes machines à faire du fric". Ceci est tout à fait vrai en un sens : une entreprise, quelle que soit l'utilité des biens et services qu'elle produit, ne connaît qu'une règle de base : satisfaire les actionnaires. Après tout, ce sont eux qui ont investi dans le capital, et il est "juste" qu'ils en tirent le profit espéré ! Pour un actionnaire, l'entreprise n'est qu'un placement comme un autre. Mais pour l'entreprise, créer du bénéfice signifie : maximiser la différence entre actif et passif dans le bilan. D'une certaine manière, les entreprises, grandes ou petites, sont bien des machines, et leur comportement peut être prévu dès lors que l'on connait les chiffres clefs du bilan : les ventes, charges, etc. Une entreprise est un robot, et son programme, c'est son bilan.

C'est oublier que le but d'une entreprise devrait être de maximiser l'accès et les bénéfices que les consommateurs (particuliers ou autres entreprises) pourront tirer des biens et services qu'elle produit. C'est oublier qu'une mine qui produit du charbon ou de l'or dilapide des ressources qui sont finies et qui devraient appartenir à la terre entière, aux citoyens du monde d'aujourd'hui et à ceux du monde de demain. C'est oublier que la dégradation de l'environnement, le rejet de gaz à effet de serre, la pollution, nuisent à tous les citoyens d'aujourd'hui et de demain ! C'est oublier que le premier but d'une entreprise agricole n'est pas de faire du bénéfice mais de fournir de la nourriture et de préserver les terres agricoles pour les générations futures. C'est oublier que les entreprises qui ont un quasi monopole, comme Microsoft par exemple, ne peuvent, suivant les "règles de la concurrence", que chercher à tuer leurs concurrents et par la même à diminuer l'innovation...

D'un autre coté, les syndicats (voir plus haut), surtout les syndicats corporatistes et les syndicats internes des grandes entreprises, sont également devenu des machines à maximiser les avantages. Les procédés utilisés par ces syndicats sont bien connus : abus de position dominante, chantage à la grève, course effrénée à s'aligner sur le plus gros avantage obtenu, refus de remise en cause (les sacro-saints avantages acquis), dissimulation et déformation d'informations, voire violence physique et extorsion de fonds, comme aux USA dans les années trente ou au Japon encore actuellement. Tout patron de grande entreprise sait qu'il devra composer avec les syndicats, et sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Tout syndicat dispose d'une plate-forme de revendications qui devront être obtenues un jour ou l'autre et par tous les moyens. Oui, les syndicats sont devenus des robots ! Et leur programme, c'est leur plate-forme de revendication. Il est plus subtil que le "programme" des robots-entreprises, par ce qu'il est visqueux, fluide : le syndicat va profiter de la moindre faille, du moindre "trou" qui n'a pas été bétonné par le patron. Par contre, le syndicat est plus rigide que l'entreprise dans le sens ou il ne reviendra jamais "en arrière", même si l'avantage acquis pour les salariés se transforme, à terme, en catastrophe pour l'entreprise et conduit à sa disparition. Alors qu'une entreprise peut se couper un bras en revendant ou en liquidant une filiale déficitaire, fut-ce au détriment de l'intérêt général.

Je propose d'appeler ces entités, entreprises mues par leur bilan et syndicats mus par leur revendications et leurs négociations périodiques avec la direction, les robots sociaux.

Il en existe d'autres, par exemple les administrations. L'administration routière d'un grand pays (direction de l'équipement) par exemple a pour but d'entretenir et d'agrandir les infrastructures routières.

Comme il est bien évident que des conflits vont se poser (budget, nécessité de développer les transports en communs urbains, problèmes liés au développement incontrôlé du transport routier, etc.), on assortit ces administration d'une autorité régulatrice, généralement le ministère des transports, qui va arbitrer en choisissant quels axes de trafic et dans quelles régions ou communes on va développer le transport routier, généralement par le biais de l'allocation budgétaire. Il n'en reste pas moins qu'une fois le budget alloué, l'administration routière va faire son travail, et cherchera à "rentabiliser" son budget en "l'exploitant au maximum", c'est à dire à développer au maximum les infrastructures routières dans les limites du plafond fixé. L'administration routière est un robot social, et son programme, c'est son budget.

Il en va de même pour nombre d'autres entités administratives : sécurité sociale, gestion des logements sociaux, etc, avec les inconvénients connus : moins les soins sont chers, plus leur utilisation abusive se fera sentir, les logements à bas prix sont généralement d'une qualité déplorable et conduisent a des problèmes d'urbanisme, de sécurité, etc...

Globalement, les robots sociaux sont tous confrontés au dilemme du prisonnier : en ayant pour unique but d'exécuter leur programme, ils nuisent d'une manière ou d'une autre à l'intérêt général. Dans tous les pays, les robots sociaux sont donc "muselés" par des autorités régulatrices et des réglementations tatillonnes dont la finalité est de chercher a diminuer ces inconvénients. C'est une solution dirigiste, planificatrice, qui nuit a l'innovation et qui souvent oublie (volontairement ou non) des évidences, en particulier en matière d'écologie et d'atteinte à la qualité de vie ou à l'environnement.

En un sens, les autorités politiques sont également des robots sociaux, progammés par l'opinion publique qui pourra selon les moments être plus attentive aux problèmes de sécurité, d'écologie, de chômage, d'inflation etc, consuisant les gouvernements à donner de grands coups de barre à droite ou a gauche sans aucune vue globale. Même lorsque l'opinion (et donc les politiciens) sont sensibles aux problèmes d'écologie, les solutions trouvées prenennt toujours la forme de nouvelles lois et contraintes pour les robots sociaux, qui peuvent nuire aux autres objectifs globaux que toute société devrait avoir : maximiser la qualité de vie, non seulement des citoyens actuels, mais aussi des générations futures.

Le libéralisme écologique

Je propose ici une solution toute simple à ces problèmes complexes. Que l'on me pardonne ma naïveté apparente, et ma présomption, mais elle résulte simplement d'une remise à plat des faits, qui eux, ne peuvent être mis en doute :

- Les individus ont besoin de biens et services

- Ils ont également besoin de bien-être et d'une qualité de vie minimale.

- Les ressources naturelles ne nous appartiennent pas et sont un bien qu'il faut chercher à préserver pour les génerations futures.

- Les biens et services, privés ou publics, sont confiés dans tous les pays a des robots sociaux : entreprises, administrations, syndicats, etc.

- Les robots sociaux sont mus par des programmes : bilans, budgets, revendications...

- Ces programmes sont inadéquats car ils ne prennent pas en considération l'intérêt commun, et généralement le bien-être commun.

- Pour cette raison les robots sociaux sont bridés, encadrés ou contrôlés par des organismes régulateurs qui dépendent généralement directement du pouvoir politique. Cette solution, pourtant universellement choisie, présente de graves inconvénients. En particulier les politiques sont aux-même des robots programmés par l'opinion publique et souvent motivés uniquement par leur ré-élection.

Alors, quelle solution ? C'est tout simple (au moins conceptuellement) : au lieu d'enfermer les robots sociaux dans des reglementations souvent absurdes, prenons acte de ce qu'ils sont et du fait qu'ils sont tous prévisibles et programmables : **changeons donc les règles de ces programmes !

- Laissons libres les robots sociaux : une fois leur programme fixé, ne leur donnons aucune autre contrainte. Créons un système totalement libéral dans lequel les entreprises, administrations, syndicats, sont confiés à l'initiative privée et ne seront soumis qu'à une seule règle : exécuter leur programme. Laissons les libres de se faire concurrence, de se créer, fusionner, séparer librement.

- MAIS confions à l'état un rôle nouveau, unique et fondamental : déterminer les programmes des robots sociaux, en respectant une unique contrainte : maximiser l'intérêt général.

Il ne s'agit pas de planifier l'économie, bien au contraire. Chaque entreprise est libre de ses actions, de ses initiatives, de déterminer sa production, et même de sa stratégie. Mais les règles de constitutions du bilan des entreprises doivent être fondamentalement changées, et c'est la seule contrainte que l'on donnera à ces entreprises. Ainsi toute atteinte à la liberté, à l'environnement, à la qualité de vie, réalisée par une entreprise doit être portée à son bilan dans la colonne "passif". Toute amélioration de l'un de ces facteurs doit être portée à son actif.

Voyons comment cela pourrait marcher concrètement :

Prenons l'exemple d'une entreprise de transport ferroviaire qui est confrontée au choix de fermer ou non une gare existante, parce qu'elle amène trop peu de voyageurs sur la ligne : le préjudice subi par les usagers de cette gare (si on ferme la ligne) devrait être porté au passif. La compagnie choisit librement si ce nouveau déficit, qui s'ajoute naturellement à la perte d'exploitation pévisible sur la ligne du fait de la fermeture de la gare, est aceptable ou non. De même, lorsque la compagnie crée une nouvelle ligne, on doit ajouter au coût de cette ligne le préjudice subi par les riverains de la ligne, même s'ils n'en sont pas des usagers, mais aussi ajouter au bénéfice escompté l'intérêt général de cette nouvelle ligne pour le désenclavement d'une région par exemple. Ou encore, lorsque la compagnie décide de rogner sur les dépenses de sécurité ou d'entretien de ses installations, la dégradation résultante doit être ajoutée à son passif...

Mais, me direz vous, ça ne peux pas fonctionner ! Les règles de calcul pour chiffrer financièrement des choses aussi impondérables que le préjudice lié au bruit d'un train seront nécessairement extraordinairement complexes, voire impossible à déterminer. De plus on ne fait que déplacer le problème : ce genre d'arbitrage, c'est actuellement précisément la tâche des organismes régulateurs que je propose de supprimer : or les règles de calcul des éléments "immatériels" de ce nouveau bilan ne peuvent être déterminées qu'a travers d'arbitrages, où l'on met en balance des torchons et des serviettes. C'est bien a cela que servent les administrations, et on ne peut pas les supprimer du jour au lendemain !

C'est vrai, mais c'est également faux car en remplaçant des décisions politiques par des pondérations dans un bilan on donne davantage d'autonomie aux entreprises : in fine, c'est elles qui décident, pas les politiques (sauf si les pondérations en question sont volontairement biaisés pour être contraignantes, mais il est possible de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, comme nous allons le voir). Et les entreprises sont dans une situation de concurrence qui profite globalement aux citoyens ; ce qui change, c'est que les bilans de ces entreprises prennent désormais en compte l'immatériel : l'intérêt global et pas seulement celui des clients.

De plus, le nouveau système doit permettre d'incorporer au sein de chaque entreprise, et plus généralement de chaque robot social, l'intérêt des citoyens de la planète entière. Il n'est pas normal que des nations entières puissent avoir le droit de polluer et d'exploiter la planète au profit des seuls citoyens de ces nations. Les règles de comptabilité doivent prendre en compte l'intérêt global, planétaire, et sur plusieurs générations. Le protocole de Kyoto est un bon exemple de ce genre de système : un pays qui pollue pour une certaine catégorie de produits doit acheter des droits à polluer, qui seront utilisés pour réduire la pollution ailleurs. C'est simplement la généralisation de ce système à l'économie tout entière que je propose.

Avant d'aller plus loin dans les détails, voyons sur un autre exemple comment le libéralisme écologique pourrait fonctionner, et revenons sur les syndicats. Dans ce système, tout syndicat doit présenter un bilan, dans lequel l'amélioration des conditions de travail ou la satisfaction d'une revendication sont portés à l'actif (à pondérer en fonction de l'avantage, nous y reviendrons), mais la pénalisation des usagers du fait des grèves, et éventuellement la détérioration de la santé financière de l'entreprise qui résulte du coût des nouveaux avantages doit être portée à son passif. Un syndicat ne serait alors qu'une entreprise dans l'entreprise ; les différents syndicats seraient en concurrence et chercheraient à maximiser leur bilan. Je propose également que les ressources financières des syndicats ne soient pas payées par les adhérents, mais par l'entreprise elle-même. Naturellement l'entreprise qui a subventionné le syndicat qui obtient le meilleur résultat (en proportion de ses ressources) obtient a son tour un bonus a son bilan... Un syndicat pourrait embaucher des travailleurs externes à l'entreprise, pourquoi pas ? Ces travailleurs sociaux d'un nouveau genre n'auraient qu'un but : maximiser le bilan du syndicat, c'est à dire l'intérêt commun des travailleurs, pondéré par celui de l'entreprise ! Rien n'empêcherait un syndicat d'embaucher un autre syndicat pour s'occuper de ses propres travailleurs... Et naturellement les entreprises-syndicats seraient assujettis aux mêmes règles que les autres entreprises, en terme de gestion de l'environnement et de l'intérêt général de la planète.

Encore une utopie, me direz vous : Il faudrait encore une fois mettre en balance des torchons et des serviettes, et pouvoir chiffrer des avantages sociaux non seulement entre eux mais comparativement avec des choses aussi intangibles que le bien être des clients ! Oui, Absolument, et pourquoi pas ? Il semble que tout le monde s'arrête là, et que personne ne prenne le temps d'une réflexion sérieuse !

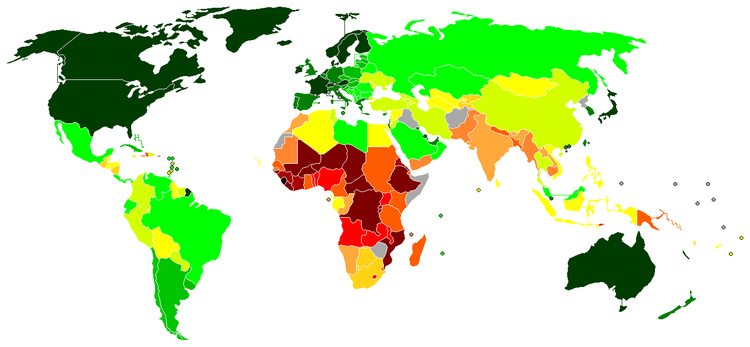

L'indice du bonheur humain

Alors oui, pour que le système marche il faut mettre ensemble des torchons et des serviettes, pondérer des choses très dissemblables, et trouver un indice qui traduise "le bonheur humain", et qui soit suffisamment fiable pour être incorporé dans le bilan des entreprises. Cet indice existe déjà, c'est l'indice du bonnheur humain.

Alors oui, pour que le système marche il faut mettre ensemble des torchons et des serviettes, pondérer des choses très dissemblables, et trouver un indice qui traduise "le bonheur humain", et qui soit suffisamment fiable pour être incorporé dans le bilan des entreprises. Cet indice existe déjà, c'est l'indice du bonnheur humain.

On peut même imaginer un "marché du bonheur et de l'écologie", dans lequel les "bonnes" entreprises pourraient vendre des "droits à exploiter les travailleurs" et des "droits à exploiter l'environnement" aux "mauvaises" entreprises. Après tout, ce système existe déjà pour les émissions de CO2. Il suffit de le généraliser. Cela peut paraître immoral, mais le but est l'accroissement du bonheur général et du respect global de l'environnement, et l'on peut éventuellement admettre que certains ne jouent pas le jeu... à condition qu'ils payent cher pour cela !. Si les prix sur ce marché un peu particulier sont assez élevés , peu d'entreprises auront intérêt à le faire...

Est-ce que ça peut marcher ?

Oui ! J'en suis convaincu. Ce qui a retardé l'apparition de cette idée, c'est l'idée (fausse) que l'écologie est incompatible avec le marché. Dans l'inconscient collectif, l'écologie est "de gauche". Je vais vous surprendre, mais moi aussi ! Simplement je crois que les législations que les états peuvent mettre en place ne sont pas toujours la bonne solution, car elles ont très souvent des "effets de bords" indésirables. De plus les législations nationales ou supra-nationales (européennes par exemples) sont impuissantes à régler des problèmes qui sont par essence mondiaux. Alors que le marché pourrait être un outil extrêmement puissant, efficace et mondial, au service du social et de l'environnement, à condition de modifier les règles de comptabilité et d'incorporer un indice du bonheur et un indice du respect de l'environnement directement dans le bilan des entreprises. Ça, c'est une décision politique que je n'ai vu inscrite dans le programme d'aucun parti. Qui aura le courage de le faire ?

Commentaires (0) :

Page :Ajouter un commentaire (pas besoin de s'enregistrer)

En cliquant sur le bouton "Envoyer" vous acceptez les conditions suivantes : Ne pas poster de message injurieux, obscène ou contraire à la loi, ni de liens vers de tels sites. Respecter la "netiquette", ne pas usurper le pseudo d'une autre personne, respecter les posts faits par les autres. L'auteur du site se réserve le droit de supprimer un ou plusieurs posts à tout moment. Merci !Ah oui : le bbcode et le html genre <br>, <a href=...>, <b>b etc. ne fonctionnent pas dans les commentaires. C'est voulu.