Journal d'un Terrien

Web log de Serge Boisse

On line depuis 1992 !

http://sboisse.free.fr/science/astronomie/on-a-eu-de-la-chance-filtres-cosmiques.php

On a eu de la chance :

Les catastrophes auxquelles notre espèce et notre civilisation ont échappés

Notre espèce intelligente, civilisée et technologique, existe parce que, dans le développement de l'univers, notre planète et notre espèce ont eu pas mal de chance. Sans le savoir, nous avons échappé à un grand nombre de catastrophes potentielles. La preuve, nous sommes là !

Les filtres cosmiques

En termes scientifiques, les astronomes nous expliquent que nous avons réussi à franchir dans le passé un certain nombre de ce qu'ils appellent des "filtres". Pourquoi des filtres ?

Avez-vous déjà tamisé le sable ? Les astronomes tamisent les planètes pour trouver celles qui pourraient abriter la vie et l'intelligence. Tâche colossale ! Il se trouve que l'on estime désormais (2020) qu'il pourrait exister dans notre galaxie plus d'un milliard de planètes habitables. S'il n'y avait pas de filtre, toutes ces planètes auraient fini par abriter d'abord la vie, puis finalement une vie intelligente et capable de communiquer avec nous.

L'univers est très vieux, notre galaxie a plus de treize milliards d'années. Elle devrait grouiller de vie intelligente, et d'espèces technologiques comme la notre. Or cela n'est pas le cas, puisque malgré tous nos efforts, impossible de détecter le moindre monde peuplé de petits hommes verts. Où sont ils donc ? C'est ce que l'on appelle le paradoxe de Fermi. Notons qu'avec des grands radio-télescopes, on pourrait les détecter à plus de cent années-lumière de distance. (Et, réciproquement, ils pourraient nous détecter eux aussi à cette distance par nos émissions radio).

Donc il y a des filtres qui empêchent les mondes potentiellement habitables d'abriter des petits hommes verts. Chaque monde potentiel doit passer à travers tous ces filtres, ou mourir et disparaître. Quels sont donc ces filtres ? Eh bien, nous avons eu de la chance. Et même beaucoup, beaucoup de chance. Car des filtres, il y en a un sacré paquet. Qu'on en juge :

Filtre 0) L'univers

Notre univers existe, il est basé sur des lois (les lois de la physiques) qui permettent la formation de particules, d'atomes et de molécules, d'étoiles et de galaxies. De plus, il est très vieux (treize milliards d'années) mais ses lois et sa structure font qu'il pourra durer encore bien plus longtemps. Ce n'était pas forcément évident que le big bang donne naissance à un tel univers. Si certaines constantes physiques avaient été différentes, ne serait-ce que de 1%, nous ne serions pas là.

Filtre 1) La galaxie

Il a fallu que la terre naisse dans une galaxie stable, qui n'est pas entrée en collision avec une autre : notre étoile aurait eu toutes les chances de se faire éjecter si cela avait eu lieu.

Filtre 2) L'emplacement du soleil

Il a fallu Que le Soleil naisse dans un coin de la galaxie pas trop peuplé de super novae (des étoiles qui explosent, et dont le rayonnement serait capable de détruire toute vie à cent années-lumière de distance, voire plus).

Filtre 3) Les nuages interstellaires

...Mais que notre coin de galaxie contienne quand même des nuages interstellaires contenant des éléments assez lourds pour qu'une chimie complexe voie le jour. Or ces éléments lourds sont formés dans les explosions de super novae et les collisions d'étoiles à neutron... Notre système solaire est issu de l'un de ces nuages, qui s'est progressivement condensé, il y a 5,5 milliards d'années, sous l'effet de la gravitation. Donc dans notre voisinage stellaire, il y avait juste ce qu'il faut de ces étoiles dangereuses. ni trop, ni trop peu. Bigre !

Filtre 4) La masse du Soleil

Que notre étoile, le soleil, ait une masse moyenne, ni trop lourd, ni trop léger. Les étoiles les plus massives "brûlent" très vite et ne vivent pas assez longtemps. Les étoiles les plus légères, les "naines rouges", ont la fâcheuse idée de balancer des radiations nocives dans leur zone "habitable". Rappelons que la zone habitable (au sens astronomique) d'une étoile, c'est tout simplement la zone où il ne fait ni trop chaud (trop près de l'étoile), ni trop froid (trop loin !) pour que de l'eau liquide puisse exister à la surface d'une planète.

Filtre 5) La stabilité du Soleil

Que le soleil contienne juste ce qu'il faut d'hydrogène, d'hélium et de Lithium pour qu'il ne devienne pas une étoile variable. Or ces étoiles sont assez nombreuses. Le soleil n'en est pas une. Ouf !

Filtre 6) Pas de visite d'une autre étoile ou d'un trou noir balladeur

Qu'une autre étoile n'ait pas la mauvaise idée de s'approcher trop près. En cinq milliards d'années, c'était une possibilité très réelle. Bon, on y a échappé.

Filtre 7) Des planètes

Que des planètes se forment autour de l'étoile. Bon ça, on sait désormais que c'est finalement très fréquent.

Filtre 8) La zone habitable

Que l'une de ces planètes (la Terre, pour ne pas la nommer) se trouve dans la zone habitable. C'est assez fréquent aussi, semble-t-il.

Filtre 9) habitable longtemps...

Il a fallu que la Terre y reste suffisamment longtemps dans la zone habitable autour du Soleil pour que la vie puisse éclore et se maintenir pendant au moins 3,5 milliards d'années (c'est l'âge de la vie sur terre). Et ça, c'était pas gagné. Tous les systèmes stellaires ne sont pas stables comme le nôtre.

Filtre 10) Une très grosse planète dans le système

...Que le système solaire contienne une autre planète, suffisamment grosse et massive pour nettoyer le système solaire de tous les astéroïdes assez gros pour éradiquer toute vie, mais située quand même suffisamment loin de l'orbite terrestre pour ne pas la perturber grandement, et également pas trop grosse pour ne pas s'allumer en étoile (Jupiter serait devenu une étoile s'il était seulement cinq fois plus lourd). C'est le cas de Jupiter dans le système solaire. Ça non plus, ça n'était pas gagné. En fait, il est fort probable que Jupiter et Saturne soient nés beaucoup plus près du soleil qu'ils ne le sont actuellement. Ces deux planètes se sont ensuite progressivement éloignées du Soleil grâce à un phénomène appelé "résonance orbitale". Un coup de chance ?

Filtre 11) La création d'une grosse Lune.

Eh oui, la lune est issue d'une collision cataclysmique !

La terre a eu une histoire tumultueuse et peu banale : Il y a 4,5 milliards d'années, une autre planète, de la taille de Mars, babptisée Théa, l'a heurté de plein fouet dans un choc cataclysmique, qui a littéralement disloqué les deux proto-planètes. Une partie des débris mélangés s'est re-condensée pour former la Terre actuelle, l'autre a formé un anneau de débris autour de la nouvelle planète, qui s'est lui aussi progressivement re-condensé pour former la lune, qui était alors beaucoup plus près de la Terre que maintenant. Puis, à cause des effets de marée gravitationnels, la Lune s'est progressivement éloignée de la Terre jusqu'à son orbite actuelle. Elle continue d'ailleurs à s'éloigner, au rythme de quelques centimètres par an.

Or cette collision a eu trois conséquences extraordinaires :

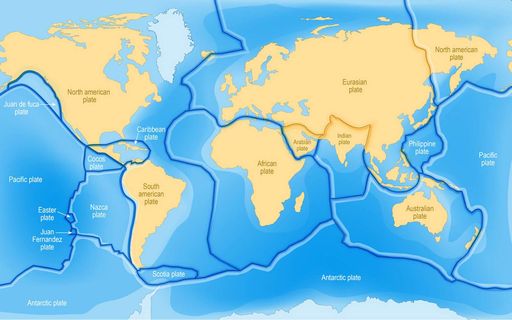

- D'une part elle a réchauffé le noyau terrestre, permettant un volcanisme très actif dans les premiers âges de la planète, et la mise en route d'une tectonique des plaques, donc une très grande variété de biotopes.

- D'autre part l'existence de la lune a stabilisé l'axe de rotation de la Terre, permettant un cycle de saisons pas trop chaotique, et qui a perduré pendant des milliards d'années.

- Enfin, la Lune a permis à la Terre de bénéficier d'un cycle de marées.

Dans quelle mesure ces phénomènes ont-ils joué pour permettre l'apparition de la vie, nous ne le savons pas.

Filtre 12) Le volcanisme a du bon

Ce qui est sûr, c'est que le volcanisme primitif de la terre a rejeté à la surface des éléments utiles à la vie, et bien sûr aussi il a grandement contribué à la formation d'une atmosphère. Une collision planétaire était-elle nécessaire pour que cela arrive ?

Filtre 13) Une seule collision et pas deux

Il y a eu une collision planétaire dans le passé de la Terre, mais pas deux. Une seconde collision aurait anéanti tous les effets bénéfiques de la première (sans parler d'anéantir une éventuelle vie primitive)

Filtre 14) Volcanisme, OK, mais pas trop !

De même, un volcanisme trop intense, du genre un volcan tous les 20 km, et des coulées de lave un peu partout et tous les ans, n'aurait pas permis à la vie d'exister (ou au moins a des organismes évolués). La terre, il y a quatre milliards et demi d'année, c'était pourtant ça. Heureusement, sa croûte a pu se former et se solidifier.

Filtre 15) La masse de la Terre

La terre ne devait pas être trop massive, parce que sur une planète trois fois plus grande (en diamètre), la pesanteur à la surface aurait aussi été trois fois plus grande, et on voit mal une vie intelligente évoluer dans des conditions aussi... écrasantes. D'autant qu'une planète massive aurait probablement une atmosphère tellement épaisse que les vents auraient causé en permanence des tempêtes colossales et dévastatrices.

Filtre 16) Éviter le sort de Mars

La terre ne devait pas être trop légère non plus, car son atmosphère et son eau se serait progressivement évaporée, ce qui est arrivé à Mars (qui est dans la zone habitable du système solaire). De plus, Le cœur d'une planète trop légère se serait refroidi trop vite, et le champ magnétique aurait disparu. Or c'est la disparition du champ magnétique de mars qui a supprimé le "bouclier magnétique" qui empêchait le vent solaire d'arracher peu à peu les molécules de son atmosphère et de les disperser dans l'espace.

Filtre 17) Éviter le sort de Venus

Sur Venus, qui n'est pas dans la zone habitable du Soleil, je vous le concède, parce que juste un peu trop près du Soleil, , mais qui a la même masse que la Terre, l'atmosphère très épaisse a causé un tel effet de serre que la température à sa surface est de près de 500°C. Ouf, l'atmosphère de la Terre n'est pas trop épaisse...

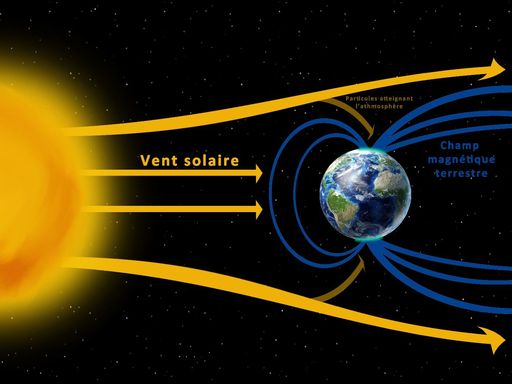

Filtre 18) Le champ magnétique terrestre existe,

et c'est tant mieux car sans lui la vie aurait été impossible : en effet il dévie les particules chargées émises par le soleil et les empêche d'entrer dans l'atmosphère. Or ces particules sont très dangereuses.

Pire, en l'absence de e champ magnétique protecteur, une bonne partie, voire la totalité, de l'atmosphère de la Terre aurait disparu, soufflée dans l'espace par les particules du vent solaire.

Filtre 19) La terre ne devait pas tourner trop vite... ou trop lentement

Trop vite, les jours et les nuits n'auraient duré que quelques heures (bon, OK, je ne sais pas si c'est vraiment un problème), et les cyclones seraient (encore plus) dévastateurs. Trop lentement, elle aurait fini par montrer toujours la même face au soleil, et il ferait trop chaud le jour et trop froid la nuit. Dans quelle mesure la collision originelle qui a créé la Terre et la Lune a permis justement de modérer la rotation de la Terre, je ne sais pas. Mais bon, on a (encore !) eu de la chance.

Filtre 20) L'eau liquide

Pour que nous soyions là, il a fallu que l'eau liquide existe à la surface de la Terre, et juste dans la bonne quantité. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau terrestre vient, pour la plus grande part... des comètes. Eh oui ! Les comètes, ces petits corps qui ont des orbites très excentriques et une très longue queue (seulement lorsque leur orbite les amène près de Soleil, donc de la Terre), sont constituées majoritairement de glace d'eau. Rien d'étonnant à cela. L'eau est un composé chimique simple, très abondant dans l'univers. Très loin du soleil, le "nuage de Oort" contient sans doute des milliers de milliards de gros glaçons, les futures comètes. Peu après la formation de la Terre (En termes cosmiques ça veut dire un milliard d'année), une fois la croûte de la planète un peu refroidie, il restait encore pas mal de comètes dont l'orbite croisait celle de la Terre, et d'ailleurs de la Lune : les cratères lunaires sont des témoins de cette époque que les astronomes appellent le "grand bombardement tardif" : une pluie de comètes s'écrasant sur toutes les planètes du systèmes solaire interne. Un peu plus tard (un autre milliard d'année, donc), nous avions des océans. La lune a eu aussi de l'eau, mais elle s'est évaporée depuis, faute d'atmosphère..

Il est très probable que ce grand bombardement tardif a été causé par les perturbations gravitationnelles du nuages de Oort (le réservoir des comètes, très loin du soleil) dues au re-positionnement, tardif lui aussi, du couple Jupiter-Saturne à leur place actuelle (voir le filtre 10). S'il n'avait pas eu lieu, la Terre n'aurait pas reçu autant d'eau des comètes.

Mais attention : s'il n'y avait pas eu assez d'eau, disons quelques mares et autres lacs, ils auraient fini par disparaître. Inversement, s'il y avait eu trop d'eau, la terre aurait été 100% recouverte d'océans. Pas sûr que la vie, au moins la vie intelligente, puisse émerger (lol) dans ces conditions. Il existe peut-être, autour des autres étoiles, un grand nombre de ces planètes-océan. Qui sait ? On le saura peut-être dans moins de vingt ans, si la technologie des télescopes et des spectroscopes progresse au rythme actuel.

Filtre 21) La tectonique des plaques.

Notre planète a un noyau anormalement chaud, des continents qui dérivent, et donc des chocs entre plaques tectoniques, des reliefs très variés, des montagnes très hautes, des lacs, des fleuves, des environnement locaux très différents. Dans quelle mesure était-ce nécessaire à l'apparition de la vie ? Dans quelle mesure était-ce nécessaire à l'évolution d'organismes complexes ? Dans quelle mesure était-ce nécessaire pour que ces organismes se complexifient progressivement ? Nous ne le savons pas, parce que nous ne connaissons qu'une seule planète où la vie existe : la nôtre.

Filtre 22) La Vie est née sur terre.

Était-ce un événement probable ou pas ? Est-ce que, sur une planète où toutes les conditions (ci-dessus) sont réunies, la vie apparaît automatiquement ? La plupart des astronomes pensent que oui. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi.

Et tout d'abord, qu'est-ce que la Vie ? On peut définir le vivant par "la capacité de former soi-même sa propre substance à partir de celles qu'il puise dans le milieu". La vie telle que nous la connaissons sur terre, mais aussi telle que nous l'imaginons sur d'autres planètes, est basée sur la chimie du Carbone. Et c'est très logique, parce que le carbone est l'élément qui permet le plus facilement, et avec la moins grande dépense d'énergie, de former des molécules complexes. Mais une chimie potentiellement complexe ne suffit pas. Pour qu'un organisme, même élémentaire, puisse se former, se reproduire (provoquer la formation d'autres organismes identiques ou semblables), et évoluer, il faut un code. Il faut que quelque part, l'organisme possède une description de sa propre structure.

Toute la vie sur Terre est basée sur le code génétique, un codage unique commun à tous les organismes terrestres, lui même basé sur les propriétés d'une très grosse molécule, l'ADN. L'ADN contient, sous forme codée, la description de sa propre structure, et celle de tout l'organisme qui le contient. D'autres codages auraient dans doute été possibles. Dans le passé de la Terre, il y en a peut-être eu d'autres. Mais parce que l'ADN est, finalement, très efficace, l'évolution a éliminé tous les autres. Sur d'autres planètes où la vie est apparue, le même processus aurait pu avoir lieu.

Dans l'apparition de la vie, il y trois étapes principales : La soupe primitive, la création d'une molécule capable de se répliquer en assemblant des molécules plus petites (l'ADN primitif), puis l'invention du code génétique qui allait permettre de fabriquer des molécules et organismes complexes "en série" selon un plan précis.

Il faut savoir que toutes les structures chimiques présentes dans les organismes vivants, par exemple les protéines ou les nucléotides, sont des assemblages (ou des fragments) de molécules assez simples qu'on appelle les acides aminés. Et les acides aminés, parce que ce sont des molécules simples, sont présents dans l'univers en assez grande quantité. On en a détecté dans les nuages interstellaires, dans des météorites, des comètes. Il devait y en avoir dans les océans et les lacs de la terre primitive. Comme les acides aminés ont tendance, chimiquement, à se regrouper, il suffisait d'attendre assez longtemps pour que des molécules plus complexes se forment. D'autres processus possibles mettent en jeu des combinaisons chimiques qui seraient apparues à la faveur des éclairs, d'éruptions volcaniques, des "fumeurs noirs", ou de combinaisons à la surface des argiles qui tapissaient le bord des lacs.

Il faut imaginer une sorte de "soupe primitive", formée de beaucoup et d'eau de quelques molécules à base de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène, parmi lesquelles quelques acides aminés et autres nucléotides. Il avait fallu attendre un milliard d'année avant que le premier ADN se forme (par hasard) dans cette soupe, mais le processus va s'accélérer, parce que l'ADN est capable de se dupliquer. Comment ça marche ?

Qu'est-ce que l'ADN ? C'est un assemblage moléculaire, formé de quatre sorte de molécules plus petites, les nucléotides, disposées dans un certain ordre en formant une très longue chaîne.

Les nucléotides ont la particularité de s'associer deux par deux : chacun des quatre types a une affinité (chimique !) avec un autre type précis de nucléotide. Chacun veut attirer son copain (ou sa copine) ! Dans l'ADN, ce sont donc les paires de nucléotides qui se succèdent comme des perles sur un fil, ou de deux fils parallèles et collés l'un à l'autre, pour être plus précis. l'ADN humain contient des milliards de ces paires. Mais les premières molécules d'ADN, seulement quelques-unes.

OK, vous me direz qu'une une molécule aussi complexe que l'ADN, même un tout petit ADN comportant quatre ou cinq paires de nucléotides, ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Mais le temps dure longtemps. Un milliard d'années, c'est long. Ce qui est possible finit par arriver. Les quelques nucléotides présents dans la soupe se lient par paires. Puis une molécule d'ADN se forme suite à la collision de plusieurs paires de nucléotides. Il suffira d'une seule pour lancer le mécanisme de la vie.

L'ADN est très solide, mais ses deux extrémités ne le sont pas. Si, à la suite d'une collision avec une grosse molécule par exemple, l'ADN se déchire à un bout (c'est à dire : un nucléotide se sépare de son copain), la déchirure va se propager et l'ADN va se trouver fendu dans le sens de la longueur. Il y a maintenant deux molécules, deux fils, et dans chacun, chaque nucléotide est capable de se lier chimiquement avec son copain, et seulement son copain. S'il y assez de nucléotides dans la "soupe", on se retrouve assez vite avec deux molécules d'ADN identiques !

Très vite, il y en a beaucoup. A tel point que tous les nucléotides de la soupe font maintenant partie des molécules d'ADN qui s'y trouvent. On est dans une impasse. Mais la chimie du carbone est merveilleuse. Les molécules d'ADN peuvent s'attacher les unes autres autres, formant des fils plus long. Il va bientôt y avoir des tas de sortes de molécules d'ADN, plus ou moins longues, toutes différentes, dans notre soupe.

Seules les plus aptes à se dupliquer vont survivre. Certaines vont bénéficier d'alliés inattendus : les premières protéines. Ce sont ces ADN là qui survivront.

Car, en plus de pouvoir se dupliquer, l'ADN possède le pouvoir de fabriquer des protéines. Les protéines sont des molécules assez grosses, constituées elles-même d'acides aminés. Vos cellules sont constituées de protéines, mais pour le moment, on n'en est pas là. Pas la moindre cellule, pas la moindre protéine. Mais on a des acides aminés dans la soupe, et on a de l'ADN. Ce sera suffisant.

En effet, les paires de nucléotides ont cette propriété chimique que, lorsqu'on en regroupe trois, ce triplet va attirer un acide aminé particulier, et un seul. Et rappelez-vous, l'ADN est formé d'une longue suite de paires de nucléotides rangés dans un certain ordre. C'est cet ordre qui constitue le code génétique.

Pour lire ce code, on "lis" les nucléotides de l'ADN trois par trois, dans ce que l'on appelle des codons : comme il y a 4 sortes de nucléotides, en les groupant par 3 cela donne 4x4x4 = 64 possibilités. Le code génétique permet d'associer à chaque combinaison (codon) une molécule spécifique, plus précisément un acide aminé. Chaque codon est capable d'attirer chimiquement un acide aminé donné (s'il se trouve dans les parages du codon, bien sûr), et de l'ajouter à une nouvelle molécule en cours de construction.

Il y a des combinaisons redondantes et aussi des combinaisons "STOP" qui ordonnent de cesser la traduction, donc au final il n'y a que vingt acides aminés "standard". S'il y a des acides aminés dans les parages de l'ADN, ils vont se retrouver attirés puis liés chacun à leur code respectif, et comme ils vont se retrouver tous voisins, il se lient entre eux par attraction électrostatique. Une nouvelle molécule est née; une protéine, avec une structure codée par l'ADN !

La plupart des protéines ainsi crées ne serviront à rien. Mais certaines ont la propriétés de faciliter par catalyse ou autre processus chimique, la création de nouvelles molécules à partir des composants que l'on trouve dans l'eau (de mer ?). Par exemple des sucres, des bases azotées, des acides aminés, des nucléotides... Ah, Ah, voila quelque chose d'utile ! D'autres protéines auront la propriété de protéger "leur" ADN, ou au contraire de faciliter sa duplication. Le code génétique ne s'est pas mis en place tout seul, il est le résultat d'un processus de sélection naturelle de l'ADN le plus apte à survivre en créant (codant) des protéines qui l'aideront.

Que conclure de tout cela ? Je pense que si on lui laisse le temps, la vie finit par apparaître. Et si une vie extra-terrestre existe, elle a de forte chances de se retrouver, elle aussi, basée sur les mêmes principes : une molécule jouant le rôle de l'ADN et un code génétique peut-être différent du nôtre, mais toujours utilisant la chimie du carbone et avec de l'eau comme solvant.

Autre chose: l'évolution est un processus qui est automatique et qui a démarré dès que la première molécule d'ADN s'est formée. En effet, les réplications de l'ADN ne sont pas toutes parfaites, il peut donc y avoir des mutations. Et seules les molécules aptes à fabriquer les protéines qui seront utiles à leur protection et leur réplication survivront.

Mutations + sélection => évolution.

Filtre 23) Un climat pas trop chaotique

Bon, un milliard d'année après la création de la Terre, c'est à dire il y a 3,5 milliard d'années, on avait donc une vie très élémentaire dans laquelle les organismes ne sont que de fragiles molécules. Il n'est pas dit qu'ils vont survivre. Car l'environnement est changeant. Le climat de la terre a connu des périodes de canicules et de glaciations. Toutes les planètes où la vie est apparue n'ont peut être pas eu notre chance. La soupe primitive peut se retrouver asséchée, ou gelée. On a eu de la chance.

Filtre 24) Pas de méga astéroïde

Pendant tout ce temps, des milliards d'années, il faut éviter les événements cosmiques qui stériliseraient la planète. Si l'astéroïde qui a causé la fin des dinosaures, en créant un tel nuage de poussières dans l'atmosphère que la température moyenne s'est abaissée de plusieurs dizaines de degrés pendant des années, avait été dix fois plus gros, pas sûr que les mammifères auraient survécu eux aussi.

Filtre 25) Les machines à survie. Cellule procaryote

Une molécule d'ADN, si elle est suffisamment longue, et grâce à la présence des codons "STOP" (voir plus haut), peut fabriquer simultanément différentes protéines. Si par chance ces protéines se regroupent pour encapsuler l'ADN dans une sorte de coquille, on a le début d'une cellule primitive, ou, comme disent les biologistes, une cellule procaryote. Ces coquilles seront les machines à survie des gènes. Elles les protègent. Elles vont se perfectionner, pour devenir des organismes unicellulaires, des bactéries primitives. Oui, enfin ça n'est pas acquis que sur toutes les planètes où la vie est apparue, ce soit le cas.

Filtre 26) Apparition des cellules eucaryotes

Eucaryote signifie "Noyau vrai". Ces cellules possède un noyau qui abrite l'ADN. Autour de lui, mais toujours dans la cellule, on trouve un tas de petits "organites" qui sont des usines spécialisées qui fabriquent tout ce dont la cellule a besoin. Certaines ont leur propre petit ADN. Ces eucaryotes sont probablement issues de la fusion de plusieurs procaryotes. Les cellules eucaryotes ont le grand avantage de pouvoir être indéfiniment diversifiées et spécialisées. Impossible d'imaginer une vie intelligente qui ne serait pas faites de cellules eucaryotes.

Filtre 27) Organisme multicellulaire

La différence entre une simple symbiose entre plusieurs cellule et un véritable organisme multicellulaire, c'est qu'il faut résoudre le problème de la production de cellules germinales (comme les spermatozoïdes et les ovules) et de la régénération d'un organisme complet à partir de celles-ci. Sacré défi ! On pense que les premiers organismes multicellulaires sur terre ont été des micro algues rouges, apparues il y a deux milliards d'années.

Filtre 28) Inventer la photosynthèse

Un organisme sans source d'énergie, serait incapable de s'adapter à son environnement. L'invention de la photosynthèse va permettre à la cellule de fabriquer des matières organiques directement à partir de dioxyde de carbone et d'eau, des ressources qui sont très abondantes sur la terre primitive, qui avait une atmosphère constituée de CO2 et d'azote, sans oxygène ou presque.

Mais la photosynthèse, ça ne va pas de soi. Il faut fabriquer de la Chlorophylle. Et ça, c'est très complexe et ça demande de l'acide succinique et un acide aminé pour former un "noyau pyrole", puis sa condensation à l'aide de glycocolle et une réduction finale. Bref, faut du temps avant qu'un organisme primitif synthétise les bonnes protéines pour catalyser tout ça.

Sur Terre, ça va prendre sept cent millions d'années. On estime que les premières algues photosynthétiques monocellulaires sont apparues dans l'eau de mer il y a 1,2 milliard d'années, les premières algues vertes il y a cinq cent millions d'années. Elles étaient la symbiose entre des bactéries photosynthétiques (cyanobactéries) et une cellule eucaryote. Cent millions d'années plus tard, elles partaient à la conquête des terres émergées.

Filtre 29) Respirer l'oxygène.

Entre temps, l'oxygène s'accumule dans l'atmosphère à cause de la photosynthèse. Or il se trouve que l'oxygène est... oxydant. C'est un gaz très dangereux pour les premiers organismes anaérobies (incapables de respirer l'oxygène). Un poison mortel.

Chance, les bactéries aérobies (qui respirent l'oxygène) sont apparues. Ouf !

Filtre 30) L'explosion cambrienne,

Il y a cinq cent millions d'années, au cambrien, sont apparus presque subitement tous les embranchements d'animaux multicellulaires et les premiers animaux de grande taille (trilobites, etc). C'est ce que l'on a appelé l'explosion cambrienne. Les raisons de cette apparition soudaine restent encore peu connues, parce que les animaux plus anciens avaient un corps mou, et donc n'ont pas laissé de fossiles, ce qui fait qu'on ne sait quasiment rien d'eux.

Cependant le fossé entre les premiers organismes multicellulaires, dont la taille ne dépassa pas quelques millimètres, et les incroyables animaux du cambrien, d'une taille de l'ordre du mètre, est tel que l'on peut se demander si l'apparition de ces animaux n'est pas due à un événement extérieur, comme une grande glaciation qui précisément avait eu lieu un peu auparavant. Et pas de catastrophe, pas de faune capable d'évoluer vers une vie intelligente...

Filtre 31) Reproduction sexuée

Oui, je sais, les livres de SF sont pleins de créatures extra-terrestres bizarres et ayant trois sexes, (ou quatre !). Mais quelle est la probabilité qu'une évolution biologique engendre de tels monstres avant d'inventer la reproduction sexuée à deux partenaires ? Quasiment zéro. Les organismes terrestres sont très différents mais ils n'ont pas trois sexes.

La reproduction sexuée, en brassant les gènes des deux parents, permet l'apparition de nouvelles combinaisons, et est un formidable accélérateur d'évolution. Donc je dirait que la reproduction sexuée est indispensable à l'apparition d'une vie intelligente. Encore fallait-il l'inventer. Sur terre, elle est très ancienne et il se pourrait même que certains organismes procaryotes, l'aient inventés.

Filtre 32) Extinction des dinosaures et animaux géants

Il y a 65 millions d'années,les dinosaures disparaissaient, victimes d'un astéroïde géant qui perturba le clima terrestre pendant plusieurs années. Ce que l'on sait rarement, c'est qu'à cette époque, il y avait déjà des mammifères : des marsupiaux, un genre de paresseux, etc. Eux ont survécus (partiellement) à la catastrophe, parce que plus petits, plus agiles et moins dépendants d'une seule source de nourriture.

Mais auraient-ils survécu, et pu évoluer, si les dinosaures n'avaient pas disparu ? Si les dinosaures n'avaient pas disparu, leur présence aurait été un danger permanent pour les mammifères. Difficile de survivre sur une planète-jungle infestée de carnivores géants.

Et si les dinosaures avaient survécu, mais pas les mammifères ? une autre forme d'intelligence aurait-elle pu apparaître ? J'ai un peu de mal à imaginer un dinosaure intelligent, mais objectivement, quand on voit leurs descendants (les oiseaux) faire certaines prouesses, on peut se poser la question.

D'un autre côté, danger signifie stimulation. Donc les mammifères seraient devenus intelligents.. plus tôt ? Donc il semble que ce Filtre n'en soit pas un. Ou bien, si ? Difficile de répondre.

Filtre 33) La vie intelligente.

Les espèces vivantes ne quittent leur environnement que lorsque elle y sont forcées. Sur terre, il y a trois millions d'années, en Afrique de l'Est, la forêt dense a fait peu a peu place à la savane, et les singes ont été contraints de descendre des arbres pour parcourir les hautes herbes. Et pour mieux voir leurs prédateurs et leurs proies, ils se sont mis debout, leurs jambes ont grandi, leur tête s'est redressée, leurs pieds sont devenus plus souples, ils ont appris à courir, à épuiser leurs proies par la course, ils ont adopté un régime plus riche en protéines et en graisse, leur cerveau s'est développé. Ils sont devenus des humains. Si l'Afrique de l'Est était resté une forêt, aurait-ce été le cas ?

Et quid des autres espèces ? On qualifie les dauphins d'intelligents, mais impossible de fabriquer des outils sous l'eau !

Filtre 34) Les groupes sociaux

On ne devient pas intelligent si l'on est seul. On n'invente pas un langage si l'on est seul. Les animaux qui ont une propension à vitre dans des groupes sociaux, comme les abeilles, les fourmis, les rats, les dauphins, les éléphants et les singes, ont découvert tout le bénéfice de la coopération et de la spécialisation. Mais ça n'allait pas de soi. Se regrouper, c'est dangereux. C'est dans sa propre espèce qu'un animal (ou un végétal, d’ailleurs) trouvera la plus grande concurrence, la compétition la plus féroce pour la nourriture et la reproduction. Et puis toute une tribu, ça bouffe. Il faut la nourrir. Bref, on a eu de la chance que de grands animaux aient eu l'idée de se regrouper, et qu'ils ne se soient pas entre-tués en le faisant.

Filtre 35) Apparition du langage

Crier pour avertir d'un danger ou signaler de la nourriture, ou même indiquer l'emplacement de la nourriture ou du danger, c'est bien. Mais c'est facile. Inventer un langage qui soit capable d'universalité, de décrire tout ce qui peut être décrit, c'est très différent. Pourquoi les singes, les baleines, les dauphins et les corbeaux n'ont ils pas révussi à franchir cette étape ? Nous avions la morphologie qu'il fallait pour articuler un grand nombre de sons et de phonèmes différents. Coup de chance ?

Filtre 36) Inventer des outils

L'intelligence c'est aussi le pouvoir d'abstraction : comprendre qu'un caillou peut servir à casser une noix de coco, donc aussi à fracasser la tête de son ennemi, ou même à casser un autre caillou pour lui donner une forme plus tranchante. Certains oiseaux, certains singes utilisent des outils, mais aucun animal autre que l'homme n'a pensé à utiliser ces outils hors contexte. Il semble que franchir cette barrière, ce filtre, du pouvoir d'abstraction ne soit pas si simple que ça.

Filtre 37) La Domestication du feu

Étape Ô combien majeure de la préhistoire, la domestication du feu ne s'est pas faite en claquant des doigts. Il a fallu qu'un homo sapiens ose s'approcher d'une branche enflammée par la foudre, oser la prendre en main, ne pas se brûler, comprendre que cette branche peut enflammer d'autres branches, que l'on peut "donner à manger" au feu, mais qu'il ne faut pas trop lui en donner, sinon on crée un incendie. Et comprendre aussi que le feu peut servir à se défendre contre les animaux qui en ont peur. Bel exemple de pensée latérale !

Filtre 38) L'agriculture

Un groupe de chasseurs-cueilleurs ne peut donner naissance à une civilisation technologique. Il faut que les membres du groupe soient suffisamment spécialisés pour que différents métiers apparaissent. Avec l'agriculture, les cultivateurs vont pouvoir nourrir les autres castes : guerriers, chefs, sorciers, explorateurs, forgerons, etc. Mais l'invention de l'agriculture n'allait pas de soi, puisque dix à vingt mille ans se sont écoulés entre la domestication du feu et l'agriculture du néolithique. Qui sait, elle aurait pu ne jamais se produire.

Filtre 39) L'invention de l'écriture

L'écriture, cette fleur de sens, donne une mémoire aux peuples, et le pouvoir de transmettre des connaissances à des gens que l'on ne connaît même pas. En ce sens, elle est bien supérieure à la transmission orale, bien que cette dernière soit plus fidèle que nos histoires de "téléphone arabe" ne semblent le suggérer. Certains récits transmis oralement, de bouche de druide à oreille de druide, et de bouche de sorcier à oreille d'apprenti initié, semblent bel et bien raconter des événements réels qui se sont produits des milliers d'années auparavant. Sur Terre, l'écriture a été inventée, finalement, peu après l'agriculture, dans le croissant fertile, il y a six mille ans. Cela aussi, ça aurait pu ne pas se produire. Beaucoup de peuples dits "primitifs " ignorent encore l'écriture.

Filtre 40) L'invention des lois

Avant, les chefs dictaient leur volonté et leurs sujets obéissaient. Mais il y avait la nécessité pour les gouvernants de grands territoires de faire connaître ces volontés et les obligations de leurs sujets. Il y avait aussi la nécessité de définir des règles pour, par exemple, le partage des biens d'une personne décédée, ou les droits et devoirs de telle caste d'artisans, ainsi que les coutumes. On connaît bien le code d'Hammurabi (2000 ans avant JC), le premier texte juridique complet qui nous soit parvenu. Mais l'invention des lois est certainement plus ancienne. Elle a suivi très rapidement celle de l'écriture. De sorte que, peut-être, on peut considérer que toute civilisation qui inventerait l'écriture inventerait aussi le droit. Même avant l'écriture, peut-être. Nous n'en savons rien.

Filtre 41) Découverte et utilisation des métaux

Nous avons eu les âges du bronze, puis l'âge du fer. Ce dernier est récent : 800 ans seulement avant JC. Les égyptiens ont taillé les pierres de leurs pyramides avec des outils en cuivre ! L'utilisation des métaux est une étape indispensable dans la création d'une civilisation technique, sur Terre comme sur une planète extra-terrestre.

Filtre 42) Éviter la stagnation

Certaines civilisations du passé ont été très stables. La civilisation des pharaons et des fellahs, celle de la chine antique, de l'inde, des indiens d'Amérique... C'est généralement une invasion "barbare" qui a causé leur perte ou leur transformation. L'empire romain est un cas particulier : sa société reposait sur l'esclavage, et donc sur une armée puissante, capable d'aller sans cesse plus loin chercher de nouveaux esclaves. Cela ne pouvait pas durer indéfiniment car le monde n'est pas infini.

Mais imaginez par exemple une planète ne possédant qu'un seul continent, un unique état, et suffisamment de ressources naturelles pour satisfaire tout le monde. Pas d'envahisseurs, donc pas besoin d'une armée. Pas besoin d'évoluer, pas même l'envie, pas même l'idée d'évoluer ! Sans ce choc culturel ou militaire, cela aurait pu durer... indéfiniment, et les technologies les plus évoluées de la planète auraient consisté en l'art de faire des poteries, des constructions en pierre et des pyramides.Par chance (?) sur Terre nous avons de nombreux états qui passent leur temps à se faire la guéguerre.

Filtre 43) Le calcul

Compter, c'est très ancien. Je ne doute pas que les hommes préhistoriques savaient nommer le nombre de bêtes dans un troupeau : "un", "deux, "trois," beaucoup", c'est sûrement aussi vieux que le langage. Mais calculer, c'est autre chose. Le mot "calcul" vient du latin calculus, qui veut dire caillou. Lorsqu'un éleveur envoyait un serviteur acheter des bêtes à d'un client éloigné, ce dernier plaçait dans une urne scellée autant de cailloux qu'il y avait de bêtes. Au retour du serviteur, avec les bêtes et l'urne, l'éleveur comparait leur nombre à celui des cailloux. Il savait ainsi si le commis l'avait volé ou pas. ça n'était que de la comparaison, une correspondance un-pour-un entre les cailloux et les animaux. Pas encore du calcul !

Plus tard, on trouva le moyen d'écrire les nombres, de les additionner et de les soustraire. Mais ça n'était pas si simple. Tout dépendait du système de numération qu'on utilisait. Essayez d'additionner MCMLXXVII et CCXXXVII ! Quant à la multiplication, seuls quelques scribes âgés et disposant d'une longue période de temps osaient s'y lancer. L'invention miraculeuse de la numération de position (décimale chez nous, mais n'importe quelle base aurait fait l'affaire) aurait très bien pu ne jamais arriver. De même, même après cette invention, jusqu'à la fin du moyen-âge en fait, l'art de la multiplication était un secret bien gardé, connu seulement de quelques initiés (notamment les changeurs de monnaie). Il aurait très bien pu se perdre, comme s'est perdu l'art de faire du ciment, qui était connu des romains, puis fut perdu et redécouvert seulement au XIXe siècle !

Quant à l'algèbre et à la géométrie, leur invention est un petit miracle... Qui aurait pu ne jamais avoir eu lieu.

Filtre 44) Les banques et les systèmes économiques

Je vous vois bondir : en quoi une banque est-elle une invention nécessaire à la création d'une civilisation technique ? Attention, je parle d'une banque, pas du crédit. Le crédit, ou le prêt à intérêt, est très ancien. Il permet de faire quelque chose avec des moyens que l'on n'a pas encore. Ce qui serait impossible dans une civilisation basée sur le troc. Certes, on pouvait dire à paysan : "donne-moi douze œufs, même pas frais, je te payerai quand ils auront éclos en revendant deux ou trois poussins", mais quel paysan n'aurait pas eu l'idée de revendre lui-même les poussins ? On pouvait dire à un maçon ou un charpentier: "tu construis ma boutique, et je te payerai quand elle sera terminée, avec le bénéfice de ma première saison. Et même, je te payerai le double". Il fallait être un peu fou pour accepter.

Ce sont les marchands lombards, au nord de l'Italie, qui ont inventés les banques au XVe siècle. Devenus riches grâce à la vente de céréales, ils ont eu l'idée de se rassembler en guildes, puis de prêter de l'argent, puis d'inventer les comptes bancaires : un client peut déposer de l'argent à la banque et le reprendre ensuite, éventuellement dans un autre établissement de la même banque, ce qui évite d'avoir à transporter de la monnaie en or ou autre. Encore mieux, ils créent la lettre de crédit. Lorsqu'un acheteur veut payer un vendeur pour lui acheter un bien, il lui donne un bout de papier, par lequel la banque s'engage à payer le vendeur, sur la base d'une preuve que l'acheteur a bien reçu son bien. L'argent se dématérialise. Très vite, les banques prêtent de l'argent dont elles n'ont pas la contrepartie. Encore aujourd'hui, l'argent, c'est le crédit. Les banques actuelles ont le droit de prêter jusqu'à quatre-vingt fois l'argent qu'elles ont sur leurs compte. L'argent c'est le crédit.

Je pense sérieusement que, si les marchands lombards n'avaient pas eu ces idées géniales, une civilisation capable d'investir assez pour financer l'innovation, l'éducation, la recherche scientifique, la conception de nouveaux produits, l'art, l'architecture, et l'exploitation des ressources naturelles, n'aurait pas pu exister. Le crédit bancaire permet de financer des projets avec de l'argent que non seulement on n'a pas, mais qu'on n'aura jamais. Toute notre économie est basée sur ce château de cartes qui, pourtant, fonctionne.

Vous m'objecterez que ça, c'est aussi la naissance du système capitaliste. Le capitaliste était-il nécessaire pour l'émergence d'une civilisation capable de naviguer dans l'espace ? Je n'en sais rien. Mais c'est possible. D'autres systèmes économiques sont sans doute possible. Mais sont-ils aussi efficaces ?

De la même manière qu'il existe une sélection naturelle pour l'évolution des êtres vivants, il existe une sélection "naturelle" des systèmes économiques : seuls les plus forts et le plus efficaces survivent. Peut-être, un système économique basé sur le respect de l'environnement, sur le partage équitable des ressources, et sur l'utilisation optimale des capacités de chacun est également possible et efficace. Mais cela nécessite une prise de conscience collective, cela nécessite que chacun soit persuadé que l'intérêt général doit primer sur les égoïsmes ataviques.

Ce n'est pas le chemin qu'à pris, jusqu'à aujourd'hui, notre civilisation. Mais qui sait ? Peut-être les systèmes capitalistes évoluent-ils tout droit vers leur perte (ce qui en ferait un autre filtre). Ou bien, peut-être portent-ils en eux, à force d'excès, les germes de cette fameuse prise de conscience et un avenir radieux. Encore une fois, qui sait ?

Filtre 45) Pas d'obscurantisme

Dans toute l'histoire de l'homo sapiens, de tous temps, il y a eu des religions et des fanatiques qui ont volontairement bloqué, voire anéanti, toute forme de progrès social et toute forme de science, en prétextant que tout le savoir nécessaire était inscrit dans les textes sacrés et sortait uniquement de la bouche des prophètes. Nous avons eu des âges d'obscurantisme. Nous aurions très bien pu y rester indéfiniment. Ce danger n'est d'ailleurs pas écarté.

Filtre 46) Inventer la science moderne

Chercher à comprendre le monde, c'est très ancien. Mais ce n'est pas de la science, c'était juste chercher un modèle qui marche. Par exemple, "les étoiles sont des petits trous sur la grande sphère du firmament, qui entoure la Terre, et derrière cette sphère, il y a la lumière divine". Voila un modèle. Autre exemple, on avait remarqué qu'une barque qu'on pousse sur l'eau continue à avancer après que la poussée cesse. On avait aussi remarqué que l'eau formait de petits tourbillons derrière la barque. Donc l'explication était simple : C'était les tourbillons qui poussaient la barque ! Aujourd'hui, nous avons le concept d'inertie, et la première loi de Newton, mais c'est encore un modèle.

la vraie science n'existe que depuis très peu de temps, environ trois cents ans. L'idée de base, c'est l'invention de la théorie scientifique : un ensemble de modèles cohérents et non contradictoires dont le pouvoir explicatif est plus que la somme des parties. Une théorie scientifique vise à expliquer l'ensemble des faits observables à l'aide de modèles qui ont chacun leur domaine de validité, qui peuvent se recouper partiellement, mais les prédictions des modèles ne doivent jamais être en contradiction. La physique quantique, la relativité la chimie, la biologie, la théorie des nombres, l'astronomie, ont leur propre domaine de validité, mais ne sont pas contradictoires.

Ce qui distingue la vraie science des pseudo-sciences comme le créationnisme, c'est l'honnêteté : les scientifiques doivent être conscients des limitations de leurs théories, prendre en compte tous les faits observés, mais chercher sans cesse à appliquer la théorie à des domaines plus grands, à l'élargir pour en tester différentes variantes plus générales à l'aide de comparaison entre les prédictions et les résultats des expériences, quitte à abandonner la théorie si elle n'explique pas certains résultats.

Filtre 47) éviter l'autodestruction.

Ce que nous avons réussi à faire jusqu'à maintenant. Il s'en est parfois fallu de peu. En octobre 1962 les États-Unis et l'URSS ont failli déclencher une guerre nucléaire pendant la crise des missiles de Cuba. Un compromis a été obtenu par l'ambassadeur d'URSS à Washington, Anatoly Dobrynin, quelques heures, voire quelques minutes, avant le lancement des missiles.

Filtre 48) Eviter de créer Terminator

Eh oui, l'IA n'a pas que des bons côtés... Le risque (dans un futur assez lointain toutefois) d'apparition d'une IA super intelligente qui exterminerait les humains est bien réel !

Conclusion

Et oui, il a fallu tout cela pour que vous soyez devant votre écran en train de lire ce texte ! Nous avons échappé (jusqu'à aujourd'hui) à tous ces filtres. Peut-être en reste-il d'autres, qui sont devant nous. Peut-être le réchauffement climatique provoquera-t-il une faillite générale des systèmes agricoles et économiques, la famine et la disparition de la civilisation. Ou peut-être pas.

Peut-être existe-t-il un "grand filtre" qui a déjà éliminé toutes les civilisations extra-terrestres capables d'arriver jusque au même niveau que nous. Mais c'est très peu probable : Voir Les crises planétaires qui sont devant nous

Toujours est-il que, moi, ça me donne de l'optimisme. Si on a déjà passé tous ces caps, on devrait pouvoir perdurer et évoluer encore un bon bout de temps.

Ce n'est certainement pas le cas de beaucoup d'autres planètes. En fait, il se pourrait fort bien que nous soyons les premiers, au moins dans un large coin de la galaxie, à avoir franchi le cap des premiers voyages dans l'espace et de la communication par radio. Cela pourrait expliquer pourquoi nous ne sommes parvenu à détecter aucune civilisation extra-terrestre. Parce que, peut-être, nous sommes les premiers à avoir réussi à passer à travers tous les filtres. Si bien qu'un jour futur, si nous découvrons sur une autre planète une forme de vie intelligente ou potentiellement intelligente,, c'est sans doute nous qui seront en avance sur eux et pas le contraire !

Voila une vidéo sur un thème voisin de celui de cette page :

Sinon, allez voir mes pages astronomie, mes pages "science", ou mes pages "société"

Page créée le 06/09/2020, mis à jour en mai 2025

Commentaires (0) :

Page :Ajouter un commentaire (pas besoin de s'enregistrer)

En cliquant sur le bouton "Envoyer" vous acceptez les conditions suivantes : Ne pas poster de message injurieux, obscène ou contraire à la loi, ni de liens vers de tels sites. Respecter la "netiquette", ne pas usurper le pseudo d'une autre personne, respecter les posts faits par les autres. L'auteur du site se réserve le droit de supprimer un ou plusieurs posts à tout moment. Merci !Ah oui : le bbcode et le html genre <br>, <a href=...>, <b>b etc. ne fonctionnent pas dans les commentaires. C'est voulu.